Les orateurs de la table ronde du 27 janvier 2015, à La Paillasse, bio-hacker space parisien. Dans l’ordre, de gauche à droite : Luc Jonveaux, ingénieur, porteur du projet Echopen, Lionel Maurel, juriste, blogueur (notamment SIlex), Blanche Magarinos-Rey, avocate de Kokopelli, Thierry Crouzet, blogueur, écrivain (notamment auteur du Geste qui Sauve), et, enfin Jonathan Keller, juriste, défendeur des intérêts de La Paillasse. Crédit photo B.Brochenin.

Le 27 janvier 2015, dans le cadre du Festival du Domaine Public1, organisé par Véronique Boukali, et Alexis Kauffmann, co-fondateurs du projet Romaine Lubrique, voir http://romainelubrique.org/, dont l’objet est de « prendre soin du domaine public », avait lieu une table ronde dont le thème prometteur affichait « Le domaine public et le vivant »2. En voici un compte-rendu 🙂

Thomas Landrain, président, et co-fondateur, avec Adrien Clavairoly, de la Paillasse, présente l’objectif principal de La Paillasse, « biohackerspace », ou « laboratoire communautaire pour les biotechnologies citoyennes » 3 : décloisonner non seulement les disciplines scientifiques, mais également les classes sociales, et professionnelles. Si le numérique est une technologie démocratique, dans sa dimension programmation, ou software, en revanche, le hardware, ou matériel, pose problème, du point de vue de son coût, et de l’accès à la technologie. La Paillasse existe pour que le grand public puisse se réapproprier le hardware, en misant sur l’open-source, dans le domaine des sciences naturelles.

Alexis Kauffmann intervient pour rappeler ce qu’est le Festival du Domaine Public : un festival qui s’occupe principalement du droit d’auteur, et du droit patrimonial. Cette soirée est spéciale, car elle s’inscrit hors du champs culturel4.

Lionel Maurel, juriste, créateur de Silex, un blog « au croisement du droit et des sciences de l’information »5, cofondateur de SavoirsCom1, un collectif , et un blog 6, consacrés aux politiques des biens communs de la connaissance, également membre du conseil d’orientation stratégique de la Quadrature du Net, « association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet »7, animateur de la soirée, se présente, ainsi que les autres intervenants.

Ces intervenants sont, dans l’ordre de la présentation et de leur intervention : Jonathan Keller, juriste s’occupant des problématiques sur ce thème à la Paillasse ; Luc Jonveaux, porteur du projet Echopen à La Paillasse ; Thierry Crouzet, écrivain, blogueur8, auteur du Geste qui sauve ; Blanche Magarinos-Rey, avocate de Kokopelli, association œuvrant pour la protection, la libération, face à l’industrie agro-alimentaire, et le développement, des semences potagères, anciennes ou modernes9.

Domaine public et hackers spaces : l’exemple de La Paillasse

Dans un premier temps, Jonathan Keller rappelle que La Paillasse apporte son soutien au développement des technologies laissées pour compte, dans le cadre de son activité, la biologie participative. Elle s’intègre dans le réseau, naissant, des laboratoires fonctionnant sur le principe du partage des connaissances (open source, ou open access). Ce principe est inscrit dans le DIY bio Code of Ethics, auquel La Paillasse se réfère, disponible à l’adresse http://lapaillasse.org/activite/code-ethique-diybio/.

La Paillasse se décline actuellement en quatre ateliers : le flylab, le coglab, le biolab, le textilab, qui sont autant de laboratoires. Le « flylab » développe des drones, le « coglab » est un «programme d’exploration des sciences cognitives », le « biolab » travaille actuellement sur le développement de l’Echopen. Le « textilab » a pour objet l’innovation textile.

En France, la propriété intellectuelle est régit par le droit d’auteur. Si l’on veut faire de l’open source, le droit d’auteur autorise le recours à des licences open sources (licences OS), comme les licences libres, ou à des licences exotiques.

Les inventions, elles, ressortent de la propriété industrielle, qui a recours aux brevets. Passé un temps, la Bios, une initiative de Cambia, une organisation à but non lucratif 10, poursuivait l’objectif de breveter les innovations biologiques, mais en open source. Le projet est tombé en désuétude, car Cambia, en contraignant ses utilisateurs à référencer leurs inventions sur son site internet uniquement, se contredisait. Open Source Initiative, OSI, est à destination exclusive des logiciels. Les licences Creative Commons, 11, qui permettent d’étendre les droits d’auteur liés à une œuvre, ou autrement dit de libérer une œuvre de certains droits de propriété intellectuelle, n’est pas adaptable à tout ce qui est invention. La Licence Art Libre autorise la copie, la diffusion, la transformation des œuvres, dans le respect des droits de l’auteur. La licence Art Libre suit les principes du Copy Left12. De plus, depuis octobre 2014, la Licence Art Libre est compatible avec la licence Creative Common BY+SA (source : http://artlibre.org/).

Ainsi, l’activité des bio-hackers spaces, comme La Paillasse, ou de tout autre laboratoire participatif, ne repose que sur l’adhésion à la charte DIY bio Code of Ethics. La Paillasse, ou tout autre hacker space au travers du monde, ne dispose d’aucun moyen juridique pour inciter ses adhérents à laisser ses recherches à disposition du public.

Domaine public et médecine : pour un meilleur accès aux soins

Luc Jonveaux prend la parole. Il a travaillé pour la Comaf, un grand groupe médical, sur les appareils à ultrasons. Il souhaite développer l’échopen, soit un échographe portatif, léger, peu encombrant, et de faible coût. La vision du projet est de rendre accessibles, ouvertes, et collaboratives, les technologies d’ingénierie médicale par ultrasons.

L’échostétoscope serait dans l’air du temps, selon la presse, autrement dit il répondrait à un besoin.

L’ambition est de proposer un produit lowcost, portable, inoffensif, à la technologie open, pour l’aspect matériel ( le « hard »), comme pour l’aspect logiciel (le « soft »). Actuellement, des échographes portables sont déjà réalisés par de grands industriels, mais ils sont hors de prix. Pour parvenir à leurs fins, Luc Jonveaux et ses collaborateurs de La Paillasse s’appuient sur des designs anciens, donc plus sous brevet, en y intégrant les technologies d’aujourd’hui. C’est une approche qui permet de contourner certains brevets.

Force est de reconnaître que les brevets sont source d’informations, notamment du point de vue développement historique de la pensée. Ce constat amène à se demander comment aborder l’environnement du libre ? Pourquoi ne pas rendre publique une technologie qui ne rentre plus en compétition avec aucun projet, produit, service ? Et comment sécuriser l’environnement du libre, comment naviguer dans le marécage des normes des équipements médicaux ? Quelles licences, libres, utilisées ? Créées ? Quel modèle de pérennisation ?

Thierry Crouzet débute son intervention avec l’exemple de Pierre Chamberlen, inventeur, en 1630, des forceps, sur lesquels, lui, comme, par la suite, pendant un siècle, ses descendants, également médecins-accoucheurs, refuseront de communiquer : des femmes dont la vie, dit Thierry Crouzet, aurait pu être sauvée lors des accouchements grâce à l’usage des forceps, sont mortes, entre temps.

C’est ensuite l’exemple de Jonas Salk, mort en 1995, l’inventeur du premier vaccin antipoliomyélite, que donne T.Crouzet : Jonas Salk, en refusant de breveter sa trouvaille, a non seulement renoncer à, paraît-il, sept milliards de dollars, mais, également, sauver, bien évidemment, des millions de vie.

C’est l’exemple d’un Jonas Salk, qu’aura suivi le Suisse Didier Pittet. Lorsqu’il rentre en 1993 à Genève de l’Iowa où il a étudié l’épidémiologie, après ses études de médecine, il décide de se pencher sur le taux de maladies nosocomiales au sein de l’hôpital : après étude, il ressort que ce taux est de 18 %, dans le grand et moderne hôpital de Genève, un taux à l’époque « normal » pour les hôpitaux modernes occidentaux.

Il répertorie 22 occasions de se laver les mains, par heure, pour un infirmier des soins intensifs. Pour bien le faire, il lui faut une à deux minutes. « Quand on multiplie par 22, c’est impossible. On ne peut pas se désinfecter les mains avec de l’eau et du savon. C’est trop long. », constate alors le nouveau médecin.

Or, le gel hydroalcoolique existait déjà, à l’époque. Mais voilà : il était cher. L’innovation de Didier Pittet, c’est de l’avoir rendu, par ses recherches, en collaboration avec le pharmacien William Griffith, démocratique. Sa formule se trouve sur le site de l’OMS, à l’adresse http://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf.

L’usage systématisé de cet alcool dans les hôpitaux, divise par deux le taux de maladies nosocomiales, taux qui peut encore être amélioré par les respect d’autres procédures.

Si Didier Pittet, tout comme William Griffith, a renoncé à tout droit sur la formule, un certain laboratoire a toutefois tenté de breveter, sans y parvenir, sa méthode d’application !

Thierry Crouzet publie le livre racontant cette épopée du gel hydro-alcoolique et de Didier Pitter, sous Creative Commons, autrement dit en renonçant aux droits d’auteur.

Domaine public et agriculture : pour une alimentation sécurisée

Blanche Magarinos-Rey, l’avocate de l’association Kokopelli, explique qu’en France, en matière de semences, c’est une législation européenne des années soixante qui est appliquée. Cette législation prévoit que, pour mettre des semences sur le marché, il faut que ces dernières soient inscrites dans un registre, le catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivées, et qu’une procédure d’autorisation préalable de mise sur le marché soit suivie. Cette législation a été mise en place en accord avec les laboratoires publics naissants, qui étaient en recherche de semences à hauts rendements. Ainsi, seules les variétés modernes, dites améliorées, pouvaient atteindre le marché.

Les critères d’entrée sur le registre sont les suivants :

- distinction ;

- homogénéité ;

- stabilité.

Par homogénéité, on entend homogénéité génétique, ce qui correspond à, pour une espèce variétale donnée, des individus identiques. La stabilité, finalement liée à l’homogénéité, est, elle, commerciale : un producteur s’engage à ne mettre sur le marché d’une année sur l’autre, que des individus identiques pour une variété donnée.

Les industriels ont en quelque sorte la propriété intellectuelle des espèces végétales qu’ils commercialisent. En 1962, c’est le Certificat d’Obtention Végétal, COV, ou droit d’obtenteur, qui donne ce droit de la propriété intellectuelle sur les variétés nouvelles aux industriels qui les créent. La double contrainte du paiement du droit d’obtenteur, qui donne droit au COV, et de celle d’inscription au registre, elle aussi fruit d’une coûteuse démarche, enlève la possibilité à l’agriculteur de produire ses propres semis, même en utilisant les semences produites par des plants issus de semis industriels. Les critères de distinction, homogénéité, et stabilité du variant sont, comme pour l’inscription au catalogue officiel des espèces et des variétés, retenus pour l’obtention du droit d’obtenteur.

Par le décret 81-605 du mois de mai 1981, article 5, le catalogue officiel des espèces et variétés cultivées devient le catalogue des variétés autorisées sur le marché national, tout en étant, par voie de conséquence, un catalogue des variétés protégées, du fait d’une majorité de semences, dans ce catalogue, sous COV, ou Certificat d’Obtention Végétale, c’est à dire les semences nouvelles, censées apportées « un progrès génétique », créées par les industriels de l’agro-alimentaire.

Cette législation rend la majorité des semences du domaine public illégales sur le marché13.

Que trouve-ton dans le catalogue français des espèces et variétés cultivées ? Des variétés anciennes, des hybrides F1 (c’est à dire de première génération, fruit du croisement de deux variétés de la même espèce identifiées), non reproductibles, et des espèces protégées par un COV14.

Kokopelli conserve aujourd’hui quelque trois milles semences du domaine public, libres de droits, i.e. qui ne figurent pas dans le catalogue officiel. Elle distribue également chaque année gratuitement des graines à des communautés rurales, des associations, ou des ONG, au travers du monde, de manière à préserver leur autonomie alimentaire à des populations dans le besoin, voir : http://kokopelli-semences.fr/qsn/presentation_de_kokopelli et http://www.beurk.com/dossiers/kokopelli-pirate-de-semences-paysannes-anciennes. En dehors de ce cas particulier, Kokopelli commercialise ses semences. C’est ainsi qu’est apparue l’affaire Kokopelli contre Graines Baumaux, qui devait durer près de dix ans.

La société Graines Beaumaux attaqua Kokopelli pour la première fois en 2005, devant les juridictions civiles. La procédure alla jusque devant la Cours de Justice Européenne, qui donna tort à Kokopelli, en 2012, contre l’avis du Procureur Général, au motif qu’il était légitime qu’un semencier poursuive un objectif de croissance des rendements agricoles15.

La Cours d’Appel de Nancy, elle, débouta Graine Baumaux : non, Kokopelli ne créait pas des conditions de concurrence déloyale, Baumaux pourrait très bien vendre ces mêmes semences, à la condition, non remplie par Kokopelli, d’inscrire des espèces du domaine public dans le catalogue, s’il voulait bien s’en donner la peine16.

Que peut-on conclure de ce cas particulier des semences en matière de domaine public ? Il y a plusieurs niveaux de lutte. Il y a le domaine économique. Il y a le domaine politique, aux conséquences juridiques. De ce dernier point de vue, l’industrie semencière est toujours en lutte au niveau européen17.

Soulignons que le régime du droit d’obtenteur n’est pas aussi exclusif que le régime du brevet, en vigueur par exemple aux Etats-Unis. Ses conséquences restent néfastes sur la biodiversité, mais il offre la possibilité de travailler sur les variétés de ses concurrents, de manière d’ailleurs plus aisée que de travailler sur les espèces et variétés du domaine public.

Enfin, que sont ces critères « de progrès génétiques », censés être apportés par les « variétés nouvelles » ? A partir des années 60, les sélectionneurs travaillent tous sur les mêmes lignées : la variabilité génétique devient très réduite, ce qui aboutit à une érosion génétique, ainsi qu’à une augmentation de la vulnérabilité des cultures aux pathogènes, du fait d’une trop grande homogénéité génétique, entraînant des épidémies, l’usage croissant de produits phytosanitaires, et la nécessité de renouveler régulièrement la gamme des semences 18.

Kokopelli tient compte de ces différents enjeux : se battre pour le libre-accès aux semences, c’est préserver la biodiversité, garante de la suffisance alimentaire, sans destruction de l’environnement par l’usage exagéré de produits chimiques. Le combat de Kokopelli recouvre les plans politique, juridique, économique, et environnemental.

Nouvelles menaces sur le domaine public des semences

Le domaine public des semences est menacé, on l’aura compris, par les grands semenciers des filières industrielles de l’agriculture. D’autant que ces acteurs du monde économique sont loin d’être stupides : ils savent que la nature est source de découvertes. C’est ainsi qu’ils sont tentés de devenir biopirates.

En quoi cela consiste-t-il ? Les multinationales semencières vont chercher des variétés anciennes, ou sauvages, et déposent des brevets dessus. Ce fut le cas pour le haricot jaune du Mexique, le riz basmati indien, la feuille de neem19 La célèbre environnementaliste Vandana Shiva est intervenue pour le cas du neem. Cette femme, récipiendaire en 1993 du Prix Nobel alternatif « pour avoir placé les femmes et l’écologie au cœur du discours sur le développement moderne », a réussi par son action à remettre de nombreuses espèces privatisées par les industriels dans le domaine public.

Une autre menace sur le domaine public des semences vient des Etats, censés le protéger. La progression du concept de souveraineté alimentaire a été développé par les instances internationales. Il implique que les Etats, les Communautés, soient propriétaires des ressources qu’elles utilisent. Le sommet de Rio, en 1992, le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA), adopté en novembre 2001 par la Conférence de la FAO, l’Agence de l’ONU pour l’alimentation, le protocole de Nagoya, en 2010, entré en vigueur en octobre 2014, qui applique l’accès et le partage des avantages (APA), tel que prévu par la Convention sur la Diversité Biologique signée à Rio en 1992 20, selon lequel les Etats sont souverains sur leurs ressources génétiques, vont tous dans ce sens de la souveraineté. Ainsi, de nombreux états se déclarent souverains de leur domaine public, et dans le même temps, des communautés indigènes font de même : elles négocient elles aussi un accès et un partage des avantages, APA, selon le principe de la Convention sur la Diversité Biologique. L’application de ces traités et protocoles internationaux dans les textes de lois nationaux entraînent de querelles intra et inter communautaires, pour le partage de royalties, suite finalement à la privatisation du domaine public, au bénéfice de communautés locales, indigènes. Les revendications de ces communautés sur des espèces vivantes sont toutes aussi dommageables au domaine public que celles des industriels, et toutes aussi lucratives.

On peut dire que le cas des semences illustre la tragédie « anti-communs » des temps modernes21

Dernière révision : 4 février 2015

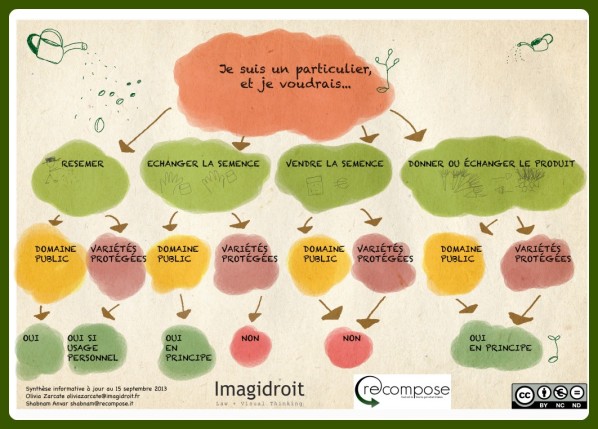

, lui même fruit du travail de Shabnam Anvar, et d’Olivia Zarcate d’ImagiDroit. Les « variétés protégées » de ce schéma sont évidemment celles du Catalogue des semences et variétés de plantes cultivées. Shabnam Anvar a également rédigé un article sur le sujet, illustré par Olivia Zarcate, sur le site du magazine en ligne Kaizen, à l’adresse http://www.kaizen-magazine.com/3-manieres-de-soutenir-legalement-les-semences-libres/, datant de septembre 2013, et dont Lionel Maurel s’est inspiré pour écrire son propre article. Ces deux articles complètent avantageusement les explications que je tente de vous faire passer.

, lui même fruit du travail de Shabnam Anvar, et d’Olivia Zarcate d’ImagiDroit. Les « variétés protégées » de ce schéma sont évidemment celles du Catalogue des semences et variétés de plantes cultivées. Shabnam Anvar a également rédigé un article sur le sujet, illustré par Olivia Zarcate, sur le site du magazine en ligne Kaizen, à l’adresse http://www.kaizen-magazine.com/3-manieres-de-soutenir-legalement-les-semences-libres/, datant de septembre 2013, et dont Lionel Maurel s’est inspiré pour écrire son propre article. Ces deux articles complètent avantageusement les explications que je tente de vous faire passer.« En 2005 Kokopelli avait été attaquée par la société Graines Baumaux pour concurrence déloyale. Le verdict est tombé. Enorme événement largement passé inaperçu : le 12 Juillet, la Cour de Justice Européenne, désavouant Kokopelli, a estimé que l’Europe avait raison d’imposer l’obligation de ne commercialiser que des semences de légumes recensées dans des catalogues officiels. La Cour a estimé que l’objectif premier des lois européennes en vigueur « consiste à améliorer la productivité des cultures de légumes « . », source text= »http://obsession.nouvelobs.com ».

« La Cour d’Appel de Nancy refuse de reconnaître l’existence d’une concurrence déloyale de la part de Kokopelli : « Force est de constater que la société Graines de Baumaux ne se trouve aucunement empêchée de proposer à la vente les mêmes produits que l’association Kokopelli et donc d’offrir la même gamme élargie de semences à sa clientèle de jardiniers amateurs ». Elle nuance toutefois la possibilité de cette vente « à la seule condition d’inscrire les variétés qu’elle entend commercialiser sur la liste officielle de « variétés dont la récolte est principalement destinée à l’autoconsommation » ». Plus loin : »Pour la Cour d’appel, les ventes de Kokopelli sont illégales, mais ne constituent pas pour autant une distorsion à la concurrence. Baumaux peut réaliser les mêmes ventes, pour autant que l’entreprise fasse effectivement inscrire ces variétés. La Cour constate une illégalité mais ne condamne pas pour autant Kokopelli. « , source http://www.infogm.org/5725-kokopelli-vs-baumaux-une-victoire-en-demi-teinte

Je vous recommande la lecture en son entier de l’article que j’ai plusieurs fois cité dans la note précédente, qui permet de comprendre pourquoi, à savoir une question d’interprétation juridique des textes européens, la Cours de Nancy a estimé illégale, sans pour autant la condamner, l’activité de vente de graines du domaine public non inscrites dans aucun catalogue.

L’article du 14 octobre 2014 sur Terra Eco, à l’adresse http://www.terraeco.net/Stevia-riz-basmati-ou-rooibos,56943.html, résume les cas du riz basmati indien, et celui de la feuille de neem, tout en apportant un éclairage critique sur les conséquences de l’application du Protocole de Nagoya, et l’autorisation de breveter le vivant. Le cas du haricot jaune du Mexique est bien présenté à l’adresse suivante, traduction d’un article d’El Pais du mois de mai 2008 http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2086 ; l’article http://fr.wikipedia.org/wiki/Biopiraterie explique comment le neem a fait jurisprudence.

« La tragédie des anticommuns est un phénomène où des agents économiques rationnels gaspillent une certaine ressource en la sous-utilisant. Cela se produit lorsque des individus possèdent un droit d’exclusivité sur une ressource, que le coût engendré pour utiliser cette ressource de manière collaborative n’en vaut pas les bénéfices tirés. », source http://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_des_anticommuns. C’est un terme qui provient de l’article The tragedy of the anticommons : Property in the Transition from Marx to Markets, de Michael A.Heller, et Rebecca S.Eisenberg, paru en 1998.

No comments yet.